Otro vídeo interesante de obligada inclusión, referido por más de uno de los blogs de mi lista, por la Varianza Cósmica y por Francis, que además recomienda una de mis lecturas veraniegas de hace años.

Seguro que al bueno de Christiaan Huygens le hubiese encantado, enfermo o sano.

miércoles, 3 de octubre de 2012

miércoles, 6 de junio de 2012

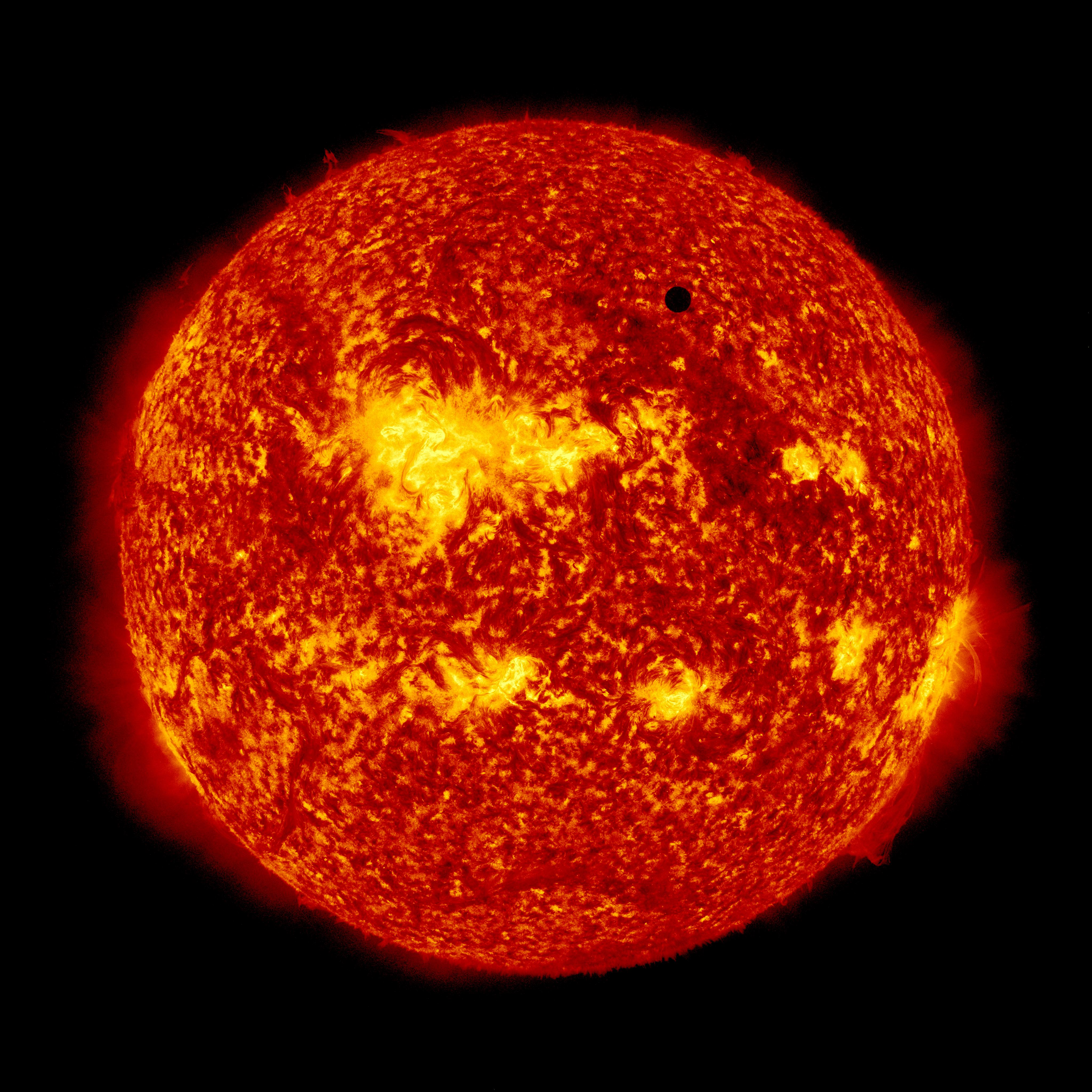

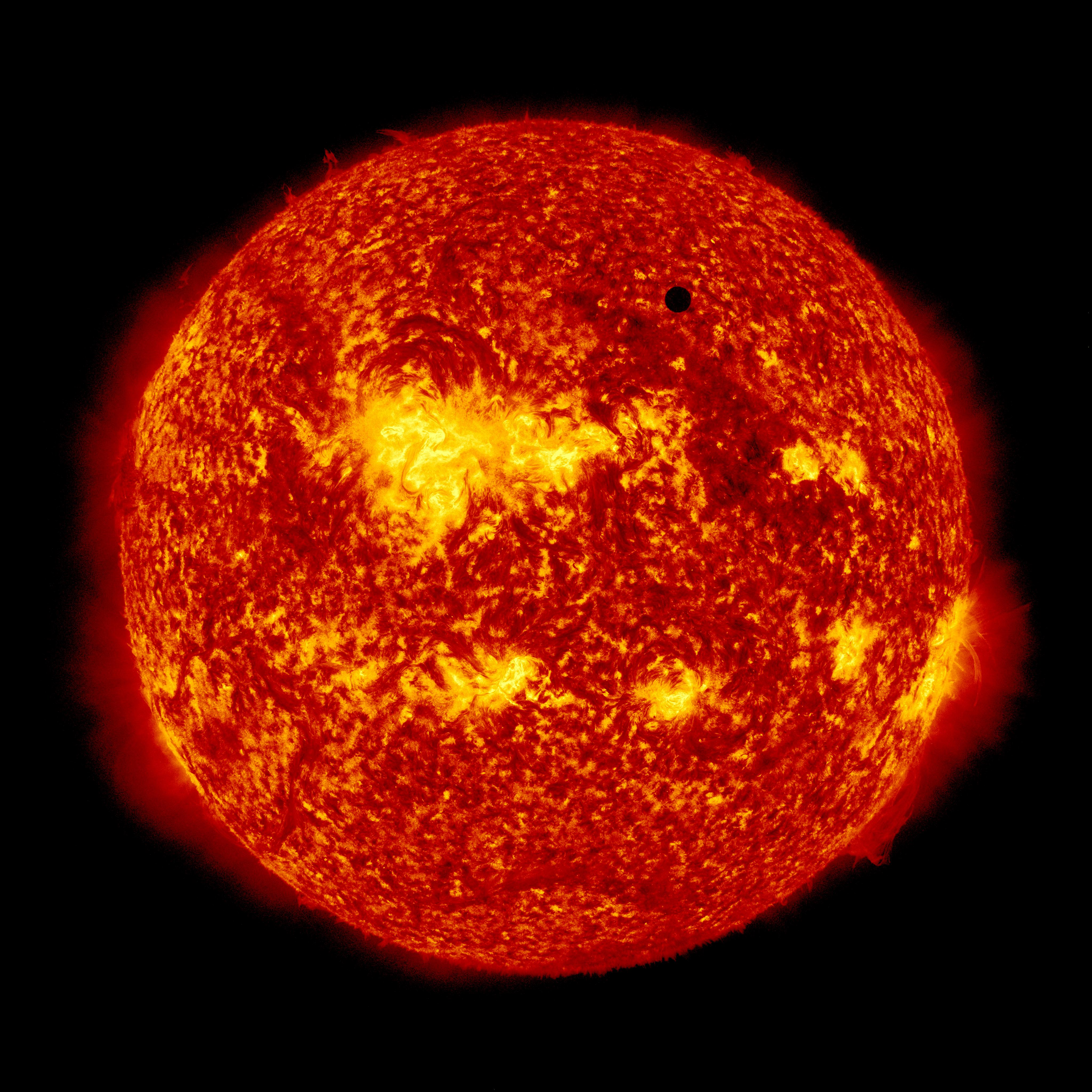

tránsito 2012

Cómo no, a pesar de la pereza de publicar una entrada, las circunstancias y el título de cabecera del blog no me dejan otra opción que insertar algo como esta impactante imagen

Esta vez seguramente nadie ha tenido que recurrir a la heroica, como tuvieron que hacer los astrónomos del XVIII según cuenta aménamente Stuart Clark. Qué cosas tiene la humanidad, mientras algunos se mataban en la Guerra de los Siete Años el bueno de Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche iba a la caza de un tránsito tras otro, para encontrar, enfebrecido, el Tránsito definitivo.

Como el de Ray Bradbury, que describió en sus inquietantes y hermosas Crónicas Marcianas esta Noche de Verano, Agosto de 1999, rescatada del fondo apilado de un estantería:

Y para video espectacular del tránsito venusiano ...

o este otro

Esta vez seguramente nadie ha tenido que recurrir a la heroica, como tuvieron que hacer los astrónomos del XVIII según cuenta aménamente Stuart Clark. Qué cosas tiene la humanidad, mientras algunos se mataban en la Guerra de los Siete Años el bueno de Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche iba a la caza de un tránsito tras otro, para encontrar, enfebrecido, el Tránsito definitivo.

Como el de Ray Bradbury, que describió en sus inquietantes y hermosas Crónicas Marcianas esta Noche de Verano, Agosto de 1999, rescatada del fondo apilado de un estantería:

LA GENTE SE AGRUPABA en las galerías de piedra o se movía entre las sombras, por las colinas azules. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz de atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol, a lo lejos, en la oscuridad, se levantaban las aldeas y las quintas. El agua plateada yacía inmóvil en los charcos, y los canales relucían de horizonte a horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones, delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales de vino verde, y en las largas, interminables viviendas que serpeaban entre las colinas, murmuraban perezosamente los amantes, tendidos en los frescos lechos de la noche. Algunos niños corrían aún por las avenidas, a luz de las antorchas, y con las arañas de oro que llevaban en la mano lanzaban al aire finos hilos de seda. Aquí y allá, en las mesas donde burbujeaba la lava de plata, se preparaba alguna cena tardía. En un centenar de pueblos del hemisferio oscuro del planeta, los marcianos, seres morenos, de ojos rasgados y amarillos, se congregaban indolentemente en los anfiteatros. Desde los escenarios una música serena se elevaba en el aire tranquilo, como el aroma de una flor.

Y para video espectacular del tránsito venusiano ...

o este otro

Etiquetas:

astronomía,

poesía

miércoles, 25 de abril de 2012

interferencias

Hay por la internet muchos ejemplos de suma de señales sinusoidales, que ilustran el efecto de las interferencias. Por ejemplo en el inagotable archivo de internet podemos encontrar escaneada "Light Waves and Their Uses" de Albert Abraham Michelson, que nos muestra la suma de ondas en fase o en oposición en las figuras 6 y 7 de esa obra, aclarando el autor (la cursiva es del original) que

En el applet de Geogebra de entrada están seleccionadas las casillas para mostrar las dos señales variables en el tiempo de forma sinusoidal

\[

E_1(t) = A_1 cos(-2 \pi f_1 t) \;\; ; \;

E_2(t) = A_2 cos(-2 \pi f_2 t + \Phi)

\]

con colores azul y rojo, respectivamente, y la suma de ambas con color magenta. Mediante las casillas de selección podemos ocultar o mostrar esas señales, así como la intensidad instantánea y la intensidad media. También puede mostrarse un diagrama de fasores. Una serie de controles deslizantes permiten cambiar el valor de \( f_2 \), del desfase \( \Phi \) y de un valor concreto del parámetro tiempo, que es la variable representada en el eje de abscisas. La unidad de este eje es arbitraria, pero coincide con el periodo de la señal \( E_1 \). Si asimilamos esta señal al campo eléctrico de una onda de luz visible, podríamos considerar que cada unidad en el eje de tiempos equivale a \( 0,33 \; 10^{-14} \) s, siendo entonces la frecuencia de la señal \( f_1 = 3 \; 10^{14} \)Hz. Pulsando con el botón derecho del ratón sobre los controles deslizantes aparece un menú contextual con el que puede elegirse la opción "Animación automática" para que el parámetro correspondiente varíe al pulsar el botón "Marcha" o "Play", situado en la esquina inferior izquierda. Tras pulsarle se convierte en un botón "Pausa". Inicialmente el parámetro que se varía es el desfase \( \Phi \). Según cambia se ve de forma "animada" su efecto en la suma de las dos señales.

El caso más interesante para ver el efecto de la interferencia es el de señales de igual amplitud, \( A_1 = A_2 = A \), y de igual frecuencia, \(f_1 = f_2 = f \),donde lo que podamos cambiar sea únicamente un desfase constante, \( \Phi \) entre ellas. Para \( \Phi = 0 \) tenemos interferencia constructiva, la amplitud de la señal suma es \( 2A \). Para \( \Phi = \pi \) tenemos interferencia destructiva, en todo momento se anula la señal suma, su amplitud es 0. Pero más que ver la suma de las señales es interesante ver su cuadrado, siempre positivo, que es igual a la intensidad instantánea:

\[

\begin{aligned}

I(t) & = \left[ E_1(t) + E_2(t) \right] ^2 \\

\; & = A_1^2 cos^2(-2 \pi f_1 t)+A_2^2 cos^2(-2 \pi f_2 t)+ 2 A_1 A_2 cos(-2 \pi f_1 t) cos(-2 \pi f_2 t + \Phi) \\

\end{aligned}

\]

La intensidad media, promediando la señal en un intervalo temporal M dictado por el tiempo de respuesta del detector que se vaya a usar, será

\[

I_m(t') = \left< I(t) \right> = \frac{1}{M}\int_{t'-M}^{t'}{ I(t) dt}

\]

Supondremos que nuestro tiempo típico de promedio M contendrá muchos periodos de oscilación de la señal. Esto es totalmente cierto en el ámbito de las frecuencias ópticas, con periodos de poco más de \( 10^{-15} \)s, y tiempos de respuesta siempre varios ordenes de magnitud mayores. Para el ojo humano M sería de unos 20 milisegundos, pero incluso detectores ultrarápidos de estado sólido tendrán tiempos de respuesta muchísimo más largos que el periodo de la señal óptica. Entonces, teniendo en cuenta que el promedio del cuadrado del seno o del coseno es 1/2 , y que

\[

cos(x) cos(y) = {cos(x + y) + cos(x - y) \over 2}

\]

resulta que

\[

I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right) + A_1 A_2 \left< cos(2 \pi (f_2-f_1) t - \Phi) \right>

\]

donde falta el término que contiene \( (f_2 + f_1)t \) pues su promedio es cero patatero, y se ha dejado el de la diferencia de frecuencias para aplicarlo al caso en que ambas son iguales. Entonces la intensidad media es una función constante cuyo valor se relaciona con el desfase fijo \( \Phi \) por

\[

f_1 = f_2 \rightarrow I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right) + A_1 A_2 cos(\Phi)

\]

Puede haber casos en que las frecuencias difieran tan poco, tan poco, que en el tiempo típico del promedio, denotado arriba por M, se llegue a ver la evolución del término \( (f_2 -f_1)t \), lo que conlleva pulsaciones en la intensidad media. Pero en el caso que suponemos, de frecuencias ópticas, a muy poco que difieran las frecuencias el promedio \( \left< cos(2 \pi (f_2-f_1) t - \Phi) \right> \) es también cero patatero, con lo que

\[

f_1 \neq f_2 \rightarrow I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right)

\]

En pocas palabras, con frecuencias iguales la intensidad media es sensible al desfase \( \Phi \), podemos observar interferencias; con frecuencias distintas no podemos observar las interferencias, la intensidad media es requeteconstante en todo lugar y momento, indiferente a cualquier desfase constante \( \Phi \).

Volviendo al applet de Geogebra, si marcamos las casillas para ver solo la intensidad instantánea y la media (sin las señales iniciales y su suma, para no sobrecargarnos de curvas) vemos cómo al variar el desfase \( \Phi \) cambia la amplitud de la intensidad instantánea, y la recta horizontal de la intensidad media (constante para un desfase dado) sube y baja entre los valores máximo y mínimo

\[

\Phi = 0 \rightarrow I_{mMax} = \frac{1}{2} ( A_1 + A_2 )^2

\]

\[

\Phi = \pi \rightarrow I_{mMin} = \frac{1}{2} ( A_1 - A_2 )^2

\]

que para \( A_1 = A_2 = A \) son respectivamente \( 2A^2 \) y 0. El máximo de \( 2A^2 \) es el doble de la intensidad media cuando no hay interferencia, cuando \( f_1 \neq f_2 \). Para ver el caso de no interferencia, cambiamos en el deslizador del parámetro \(f_2\) su valor inicial 1 (valor asignado siempre a \(f_1\)) a otro distinto. En esta situación cambiar el desfase \( \Phi \) no afecta a la intensidad media.

A Geogebra se le ha instruido para que la función intensidad media sepa distinguir los casos de frecuencias iguales y distintas. Pueden verse las definiciones de las funciones empleadas en Geogebra eligiendo el menú "Vista" y marcando "Vista Algebraica". En esta vista se muestra para cada objeto definido su valor, o su definición, o el comando utilizado, según cómo se haya configurado en el menú "Opciones" la "Descripción de Álgebra". También puede seleccionarse el objeto y ver sus propiedades mediante la oportuna opción del menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho del ratón.

De este modo podemos ver que se ha definido la función intensidad media así

I_m(t) = (A_1² + A_2²) / 2 + Si[f_1 ≟ f_2, A_1 A_2 cos(ϕ), 0]

En la definición se ha incrustado un operador lógico Si que comprueba si son iguales o no las frecuencias. Además lo que hace que I_m sea una función es haberle definido como I_m(t), con un argumento de relleno (dummy) t . Como a la derecha de la definición no parece ese argumento lo que se consigue es una función constante, pero con lógica incluida. Sin embargo en el caso de la intensidad instantánea tenemos

I_s(t) = E_s(t) E_s(t)

definida en términos de

E_s(t) = E_1(t) + E_2(t)

con

E_1(t) = A_1 cos(φ_1(t))

E_2(t) = A_2 cos(φ_2(t))

φ_1(t) = -ω_1 t

φ_2(t) = -ω_2 t + ϕ

siendo ω_1 un número igual a 2π f_1. El lenguaje a usar con Geogebra es por lo tanto muy cercano al empleado en matemáticas, cercanía facilitada también por el manejo directo de letras griegas y subíndices para definir los propios objetos de Geogebra. Ahora ya en la versión 4, Geogebra despliega todo un mundo de funcionalidades que explorar.

Cuando cambiamos con su deslizador la frecuencia \(f_2\) al siguiente valor más próximo, por encima o por debajo de 1, podemos apreciar lo que sería el caso más parecido a observar pulsaciones de la intensidad media. Puede verse (quizá alejando un poco con la opción "Zoom de Alejamiento" del menú "Herramientas", submenú "Herramientas Generales") para ese caso que la amplitud de la intensidad instantánea varía lentamente. Si tuviésemos un detector lo suficientemente rápido como para promediar tan solo unos 10 periodos de la señal, entonces sí se distinguirían en el tiempo las partes en que la amplitud es mayor de aquellas en que casi se anula, para un desfase dado. Al cambiar el desfase, se desplazan los instantes de tiempo de los máximos y mínimos de la amplitud de la intensidad instantánea, coincidentes con los máximos y mínimos de la intensidad media del detector ultrarápido. Las franjas serían "instantáneas", moviéndose periódicamente de sitio los claros y los oscuros. Para frecuencias más distintas la variación de la intensidad instantánea se da en agrupamientos o pulsos cada vez más breves en el tiempo, que no serían distinguidos incluso por ese hipotético detector ultrarápido.

El principio que ilustran estos dos casos es el mal llamado de interferencia; en realidad el resultado es que cada movimiento ondulatorio ocurre exactamente como si el otro no estuviese allí para interferir. El nombre tiene, no obstante, la sanción del largo uso, y a él nos atendremos.Para sobrecargar un poco más la nube internetera aportaré mi contribución usando de paso Geogebra y su maravillosa definición de funciones.

Creado con GeoGebra |

En el applet de Geogebra de entrada están seleccionadas las casillas para mostrar las dos señales variables en el tiempo de forma sinusoidal

\[

E_1(t) = A_1 cos(-2 \pi f_1 t) \;\; ; \;

E_2(t) = A_2 cos(-2 \pi f_2 t + \Phi)

\]

con colores azul y rojo, respectivamente, y la suma de ambas con color magenta. Mediante las casillas de selección podemos ocultar o mostrar esas señales, así como la intensidad instantánea y la intensidad media. También puede mostrarse un diagrama de fasores. Una serie de controles deslizantes permiten cambiar el valor de \( f_2 \), del desfase \( \Phi \) y de un valor concreto del parámetro tiempo, que es la variable representada en el eje de abscisas. La unidad de este eje es arbitraria, pero coincide con el periodo de la señal \( E_1 \). Si asimilamos esta señal al campo eléctrico de una onda de luz visible, podríamos considerar que cada unidad en el eje de tiempos equivale a \( 0,33 \; 10^{-14} \) s, siendo entonces la frecuencia de la señal \( f_1 = 3 \; 10^{14} \)Hz. Pulsando con el botón derecho del ratón sobre los controles deslizantes aparece un menú contextual con el que puede elegirse la opción "Animación automática" para que el parámetro correspondiente varíe al pulsar el botón "Marcha" o "Play", situado en la esquina inferior izquierda. Tras pulsarle se convierte en un botón "Pausa". Inicialmente el parámetro que se varía es el desfase \( \Phi \). Según cambia se ve de forma "animada" su efecto en la suma de las dos señales.

El caso más interesante para ver el efecto de la interferencia es el de señales de igual amplitud, \( A_1 = A_2 = A \), y de igual frecuencia, \(f_1 = f_2 = f \),donde lo que podamos cambiar sea únicamente un desfase constante, \( \Phi \) entre ellas. Para \( \Phi = 0 \) tenemos interferencia constructiva, la amplitud de la señal suma es \( 2A \). Para \( \Phi = \pi \) tenemos interferencia destructiva, en todo momento se anula la señal suma, su amplitud es 0. Pero más que ver la suma de las señales es interesante ver su cuadrado, siempre positivo, que es igual a la intensidad instantánea:

\[

\begin{aligned}

I(t) & = \left[ E_1(t) + E_2(t) \right] ^2 \\

\; & = A_1^2 cos^2(-2 \pi f_1 t)+A_2^2 cos^2(-2 \pi f_2 t)+ 2 A_1 A_2 cos(-2 \pi f_1 t) cos(-2 \pi f_2 t + \Phi) \\

\end{aligned}

\]

La intensidad media, promediando la señal en un intervalo temporal M dictado por el tiempo de respuesta del detector que se vaya a usar, será

\[

I_m(t') = \left< I(t) \right> = \frac{1}{M}\int_{t'-M}^{t'}{ I(t) dt}

\]

Supondremos que nuestro tiempo típico de promedio M contendrá muchos periodos de oscilación de la señal. Esto es totalmente cierto en el ámbito de las frecuencias ópticas, con periodos de poco más de \( 10^{-15} \)s, y tiempos de respuesta siempre varios ordenes de magnitud mayores. Para el ojo humano M sería de unos 20 milisegundos, pero incluso detectores ultrarápidos de estado sólido tendrán tiempos de respuesta muchísimo más largos que el periodo de la señal óptica. Entonces, teniendo en cuenta que el promedio del cuadrado del seno o del coseno es 1/2 , y que

\[

cos(x) cos(y) = {cos(x + y) + cos(x - y) \over 2}

\]

resulta que

\[

I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right) + A_1 A_2 \left< cos(2 \pi (f_2-f_1) t - \Phi) \right>

\]

donde falta el término que contiene \( (f_2 + f_1)t \) pues su promedio es cero patatero, y se ha dejado el de la diferencia de frecuencias para aplicarlo al caso en que ambas son iguales. Entonces la intensidad media es una función constante cuyo valor se relaciona con el desfase fijo \( \Phi \) por

\[

f_1 = f_2 \rightarrow I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right) + A_1 A_2 cos(\Phi)

\]

Puede haber casos en que las frecuencias difieran tan poco, tan poco, que en el tiempo típico del promedio, denotado arriba por M, se llegue a ver la evolución del término \( (f_2 -f_1)t \), lo que conlleva pulsaciones en la intensidad media. Pero en el caso que suponemos, de frecuencias ópticas, a muy poco que difieran las frecuencias el promedio \( \left< cos(2 \pi (f_2-f_1) t - \Phi) \right> \) es también cero patatero, con lo que

\[

f_1 \neq f_2 \rightarrow I_m = \frac{1}{2} \left( A_1^2 + A_2^2 \right)

\]

En pocas palabras, con frecuencias iguales la intensidad media es sensible al desfase \( \Phi \), podemos observar interferencias; con frecuencias distintas no podemos observar las interferencias, la intensidad media es requeteconstante en todo lugar y momento, indiferente a cualquier desfase constante \( \Phi \).

Volviendo al applet de Geogebra, si marcamos las casillas para ver solo la intensidad instantánea y la media (sin las señales iniciales y su suma, para no sobrecargarnos de curvas) vemos cómo al variar el desfase \( \Phi \) cambia la amplitud de la intensidad instantánea, y la recta horizontal de la intensidad media (constante para un desfase dado) sube y baja entre los valores máximo y mínimo

\[

\Phi = 0 \rightarrow I_{mMax} = \frac{1}{2} ( A_1 + A_2 )^2

\]

\[

\Phi = \pi \rightarrow I_{mMin} = \frac{1}{2} ( A_1 - A_2 )^2

\]

que para \( A_1 = A_2 = A \) son respectivamente \( 2A^2 \) y 0. El máximo de \( 2A^2 \) es el doble de la intensidad media cuando no hay interferencia, cuando \( f_1 \neq f_2 \). Para ver el caso de no interferencia, cambiamos en el deslizador del parámetro \(f_2\) su valor inicial 1 (valor asignado siempre a \(f_1\)) a otro distinto. En esta situación cambiar el desfase \( \Phi \) no afecta a la intensidad media.

A Geogebra se le ha instruido para que la función intensidad media sepa distinguir los casos de frecuencias iguales y distintas. Pueden verse las definiciones de las funciones empleadas en Geogebra eligiendo el menú "Vista" y marcando "Vista Algebraica". En esta vista se muestra para cada objeto definido su valor, o su definición, o el comando utilizado, según cómo se haya configurado en el menú "Opciones" la "Descripción de Álgebra". También puede seleccionarse el objeto y ver sus propiedades mediante la oportuna opción del menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho del ratón.

De este modo podemos ver que se ha definido la función intensidad media así

I_m(t) = (A_1² + A_2²) / 2 + Si[f_1 ≟ f_2, A_1 A_2 cos(ϕ), 0]

En la definición se ha incrustado un operador lógico Si que comprueba si son iguales o no las frecuencias. Además lo que hace que I_m sea una función es haberle definido como I_m(t), con un argumento de relleno (dummy) t . Como a la derecha de la definición no parece ese argumento lo que se consigue es una función constante, pero con lógica incluida. Sin embargo en el caso de la intensidad instantánea tenemos

I_s(t) = E_s(t) E_s(t)

definida en términos de

E_s(t) = E_1(t) + E_2(t)

con

E_1(t) = A_1 cos(φ_1(t))

E_2(t) = A_2 cos(φ_2(t))

φ_1(t) = -ω_1 t

φ_2(t) = -ω_2 t + ϕ

siendo ω_1 un número igual a 2π f_1. El lenguaje a usar con Geogebra es por lo tanto muy cercano al empleado en matemáticas, cercanía facilitada también por el manejo directo de letras griegas y subíndices para definir los propios objetos de Geogebra. Ahora ya en la versión 4, Geogebra despliega todo un mundo de funcionalidades que explorar.

Cuando cambiamos con su deslizador la frecuencia \(f_2\) al siguiente valor más próximo, por encima o por debajo de 1, podemos apreciar lo que sería el caso más parecido a observar pulsaciones de la intensidad media. Puede verse (quizá alejando un poco con la opción "Zoom de Alejamiento" del menú "Herramientas", submenú "Herramientas Generales") para ese caso que la amplitud de la intensidad instantánea varía lentamente. Si tuviésemos un detector lo suficientemente rápido como para promediar tan solo unos 10 periodos de la señal, entonces sí se distinguirían en el tiempo las partes en que la amplitud es mayor de aquellas en que casi se anula, para un desfase dado. Al cambiar el desfase, se desplazan los instantes de tiempo de los máximos y mínimos de la amplitud de la intensidad instantánea, coincidentes con los máximos y mínimos de la intensidad media del detector ultrarápido. Las franjas serían "instantáneas", moviéndose periódicamente de sitio los claros y los oscuros. Para frecuencias más distintas la variación de la intensidad instantánea se da en agrupamientos o pulsos cada vez más breves en el tiempo, que no serían distinguidos incluso por ese hipotético detector ultrarápido.

Etiquetas:

ciencia,

geogebra,

interferometría,

MathJax,

Michelson

miércoles, 11 de abril de 2012

Betelgeuse y el interferómetro estelar de Michelson

La historia de la Ciencia está llena de logros dignos del mejor de los magos, "trucos" que nos dejan boquiabiertos al verlos y que nos maravillan aún más si el mago nos explica cómo se ejecutan. Un truco estupendo es el del reconocido nobel de física Albert Abraham Michelson junto con el mucho menos conocido Pease, que allá por 1920 usaron el mayor telescopio del momento, el famoso reflector Hooker de 100 pulgadas en el observatorio Mount Wilson , y le adaptaron un artilugio interferométrico a medida y algunos otros "efectos especiales".

Me puedo imaginar allí, como uno de esos integrantes del público que el mago saca al escenario, y a Michelson poniéndome al ocular y preguntándome "¿qué ve?"

"Uy, unas franjas claras y ocuras, un tanto temblorosas, eso sí."

Y Michelson mandando a Pease mover unos espejos tal que así, y preguntándome de nuevo "¿qué ve? "

"Vaya, las franjas de antes pero menos contrastadas, más igualadas las partes claras a las oscuras. "

Y Michelson de nuevo a Pease, "¡otro pase mágico a los espejos!".

Y yo que digo, "¡anda, si se han desvanecido las franjas, ahora todo está iluminado uniformemente! ".

Y Pease que le dice a Michelson, "121 pulgadas". Y Michelson que declara triunfante, "el hombro derecho de Orión abarca, aproximadamente, 47 milésimas de segundo de arco". Y yo que, boquiabierto, no acierto a comprender cómo se puede medir el ancho angular de una estrella como Betelgeuse cuando, incluso para este gran telescopio Hooker de 2,5 metros de diámetro, no es más que un punto como el resto de estrellas del firmamento.

En fin, no soy tan tan viejo, de modo que no estaba allí, pero gracias a "Measurement of the diameter of alpha Orionis with the interferometer", (artículo referido como MP1921 en adelante) uno puede hacerse una idea de cómo fueron las cosas, y de los detalles. También es útil un vistazo a The New Heavens, del gran astrónomo americano George Ellery Hale, una de esas obras de antaño accesible por internet gracias al proyecto Gutenberg.

De ella están tomadas las siguientes imágenes, que dan idea de las dimensiones del telescopio Hooker.

¿Y cual es la esencia del "truco" de medir el diámetro angular de una estrella?

Aprovechar las propiedades que tiene su luz para producir interferencias.

La luz tiene una naturaleza ondulatoria que precisamente Thomas Young asentó mediante sus experimentos sobre la "interferencia de dos porciones de luz". Veamos la descripción del experimento de las rendijas en palabras del propio Young:

La sugerencia de emplear la desaparición de las franjas de interferencia para estimar las dimensiones de una fuente lejana de luz la da Fizeau en 1868, en un informe sobre el premio Bordin:

La mayoría de edad de esta idea interferométrica la consigue nuestro magnífico Albert Abraham Michelson. Primero, en 1890 establece la base matemática de la interferometría astronómica, definiendo por primera vez el concepto de visibilidad de las franjas y cómo se mide su variación con la separación entre las aberturas. Discute los resultados esperados para el caso de estrellas binarias, o para un disco de iluminación tanto uniforme como con oscurecimiento del limbo. Estima que quizá hagan falta distancias entre aberturas de hasta 10 m para llegar a medir diámetros angulares de estrellas. Todo un hito. En 1891 prueba sus ideas experimentalmente en el telescopio de 12 pulgadas del observatorio Lick en Mount Hamilton, midiendo interferométricamente los diámetros angulares de las lunas jovianas, que se conocían por métodos alternativos.

En el esquema de la figura 4, el espejo primario del telescopio Hooker es M5, cuyo diámetro es de 100 pulgadas o 2,5 m.; M6 es el espejo secundario, y M7 un espejo plano para "doblar" los rayos hacia el eje polar y ver la imagen final en el plano focal situado en E. Sin este espejo plano la imagen se tendría en el llamado foco Cassegrain, por debajo del espejo primario M5, que debe estar agujereado en su parte central para dejar pasar los rayos hasta ese foco. La ventaja de M7 y el foco en E, llamado foco Nasmyth, es que ese plano focal no cambia al girar el telescopio respecto al eje polar, giro necesario para "seguir" a una estrella compensando la rotación terrestre. No sólo es cómodo para el observador, es que en el tramo cercano a E, dentro del eje polar, es donde van unos elementos (una lámina planoparalela a un lado, una doble cuña de espesor variable al otro) muy importantes para la "magia" interferométrica, que son más faciles de montar y manipular en esa situación de eje fijo que si fuesen en el cuerpo principal que gira respecto al eje polar.

En la configuración indicada la distancia focal del telescopio es de f = 134 pies = 40,84 m, ahí es nada.

Los cuatro espejos planos M1, M2, M3 y M4, montados sobre una viga rígida y ligera de 20 pies (unos 6 m, pues 1 pie = 12 pulgadas = 0,3048 m ) forman la parte esencial de la configuración conocida como interferómetro estelar de Michelson. Miden unas 6 pulgadas, 0,152 m, de diámetro. Están inclinados 45º respecto al eje óptico del telescopio, la dirección a la que se apunta, la de la estrella a estudiar.

La separación entre los espejos interiores, M2 y M3 se mantiene fija, con valor a=45 pulgadas o 1,142m , y es la que determina la distancia entre las franjas de interferencia.

La separación, b, entre los espejos exteriores, M1 y M4 es la que se varía simétricamente para observar cómo influye en la visibilidad de las franjas, y puede llegar como máximo a los 20 pies de longitud de la viga.

En el esquema se aprecia que la luz de la estrella va a llegar al foco E por dos caminos diferentes, las dos ramas del interferómetro: por M1 y M2 y un lado del sistema óptico del telescopio; o por M4 y M3 y el otro lado.

Lo que me maravilla del interferómetro estelar de Michelson es que "desdobla" en dos partes lo que hay a cada lado de la pantalla con las aberturas en el experimento de Young. Las franjas se observan allá donde hacemos coincidir la luz que llega difractada desde las dos aberturas, y la distancia entre las franjas de interferencia depende de la separación aparente entre las aberturas. Del lado en el que se producen las franjas no se "ven" los espejos M1 y M4. De donde se ven llegar los dos haces que van a superponerse e interferir es desde M2 y M3. La distancia relevante para la separación entre franjas de interferencia es a.

Pero la fuente de luz que se observa está del otro lado de la pantalla, la recogemos con M1 y M4. Es la distancia b entre M1 y M4 la que es sensible a la mayor o menor extensión de la fuente luminosa. Es b la que determina la diferencia de fase con la que llega hasta M1, respecto de M4, la luz desde un punto de la periferia de la estrella. Para esto no importa lo más mínimo la distancia a entre M2 y M3. Es b la que determina la visibilidad de las franjas de interferencia.

El "desdoblamiento" del experimento de Young conseguido con los espejos del interferómetro estelar de Michelson es perfecto siempre que la distancia entre M1 y M2 sea exactamente la misma que entre M3 y M4. Es como transferir el estado de M1 a M2 y el de M4 a M3 exactamente de la misma forma.

Las franjas de Young pueden observarse más o menos lejos de la pantalla con las aberturas, siempre que exista solapamiento de los haces difractados. La relación matemática que liga la separación entre franjas sucesivas con la longitud de onda y con la distancia entre las aberturas es especialmente sencilla cuando la interferencia se observa "en el infinito". Esto viene a ser o suficientemente lejos de las aberturas, o bien usando una lente que nos traslada el infinito hasta su plano focal, lo que resulta muy conveniente. Y en nuestro caso en vez de usar literalmente una lente, tenemos el telescopio Hooker con sus espejos primario y secundario para producir el mismo efecto.

Pero ver las franjas de interferencia dista de ser algo fácil. Hace falta mucha, mucha habilidad experimental, que Michelson y Pease sin duda poseían. Hay que darse cuenta de varios detalles.

Primero, en relación con los fenómenos de interferencia lo que fija la escala a tener en cuenta es la longitud de onda de la luz. La anaranjada luz de Betelgeuse se caracteriza por una longitud de onda de λ = 575 nm, valor empleado en los cálculos en MP1921. Eso, del orden de media micra, como para cualquier luz visible, es algo muy pequeño, y más teniendo en cuenta las dimensiones del interferómetro. Cada abertura tiene un diametro D de aproximadamente 10 cm, por lo que el telescopio forma a través de cada una de ellas sendas imágenes de la estrella en forma de disco de difracción de Airy, de un ancho angular del orden (puede ir un factor 2,44 delante, pero la luz del disco se concentra en la zona central) de

Θ ≈ λ / D = 575 nm / 10 cm ≈ 6 10-6 rad

Ese es un ancho angular muy estrecho, poco más de 1 " (pues 1 rad ≈ 206265 " ), que da lugar a un problema. La posición angular de la imagen debida a cada abertura viene influida por la inclinación exacta de los espejos M1 y M4, además luego de los M2 y M3. Si, hemos dicho que tienen una inclinación de 45º, pero es inevitable cierto error. Cualquier pequeña desviación puede hacer que ambas imágenes, tan estrechas angularmente como indica Θ, no coincidan exactamente sobre el plano focal del telescopio, condición indispensable para que interfieran produciendo las franjas. Como se explica en MP1921:

Idealmente, la luz desde el mismo centro de la estrella, cuando éste se alinea con el eje óptico del telescopio, debe recorrer la misma distancia hasta M1 que hasta M4, y hasta M2 la misma que hasta M3, y luego la misma hasta el foco bien desde M2, bien desde M3, pasando en un caso por la lámina plano-paralela y en el otro por la doble cuña. Si eso se cumple, la franja central de la imagen es la denominada de orden 0, coincidencia exacta de caminos. La siguiente franja (a cada lado una) corresponde a una diferencia de caminos igual a λ. Cuando la diferencia de camino sea demasiado grande (en términos de λ) la interferencia desaparece, por lo que es esencial poder igualar muy finamente los dos caminos, las dos ramas del interferómetro. Traduciendo de nuevo MP1921, para tal ajuste fino ...

Una vez que podemos variar y ajustar finamente el camino por una rama del interferómetro respecto al de la otra rama, ¿como detectar la condición de igualdad, el orden cero? Hay que leerse MP1921 atentamente para ver los detalles de la lámina y la doble cuña, como en los anteriores pasajes, y también para descubrir otra peculiaridad raramente citada. Suele representarse el interferómetro estelar de Michelson con los espejos, y luego una lente que equivale al telescopio, tapada toda la apertura de la lente salvo dos zonas circulares, las aberturas enfrente de los espejos M2 y M3. Pero resulta que al telescopio también puede entrar luz por otras dos aberturas no enfrentadas con M2 y M3, aunque situadas en el diámetro de la viga y más cercanas al eje:

Y por fin, conseguida la excelencia experimental descrita, llega el ... tatacháaaaaaaaannnnnn:

Después de semejante logro podría pensarse que la interferometría astronómica floreció como las setas, pero más bien resultó que Michelson y Pease llegaron al límite mismo de la técnica. Hubo medidas para otras estrellas, pero el intento por Pease de aumentar la distancia de separación entre aberturas se topó con la falta de rigidez estructural, las vigas grandes vibran y se deforman demasiado. Otro hueso duro de roer sería la perturbadora atmósfera terrestre. En el caso de Betelgeuse el bailoteo continuo producido por las turbulencias atmosféricas no impedía seguir las franjas de interferencia, y el tamaño reducido de las aberturas, de unos 10 cm, estaba cerca del límite de lo que permite el seeing, cuantificado por el valor del parámetro de Fried. Por ser tan grandes las dificultades, fue "mágico" lo conseguido. Transcurrieron décadas de ir acumulando más magia extraordinaria para volver a la senda de los grandes logros, y de los templos interferométricos de hoy en día.

Ahora unos números, que son también bien majos.

La separación angular entre las franjas de Young producidas en el infinito por la interferencia entre los haces que provienen de M2 y M3 (separados la distancia a) , es

Δθ = λ / a = 575 nm / 1,142 m = 5 10-7 rad

Recordando que el ancho de la imagen era del orden de Θ ≈ 6 10-6 rad , tendremos ( Θ / Δθ ) franjas dentro de la imagen, más o menos una decena.

Con nuestro pedazo de telescopio, esa pauta de interferencia en el infinito la pasamos a obtener en el plano focal imagen del telescopio. La distancia focal del telescopio, f, es realmente un factor de conversión de ángulos a distancias. Los haces planoparalelos que llegan según el eje óptico, con ángulo 0, se focalizan en el mismísimo origen del plano focal. Y un haz planoparalelo que llegue con una pequeña inclinación Δθ va a un punto del plano focal separado del origen una distancia Δy = f Δθ . Por ello la distancia entre franjas de interferencia en el plano focal, el punto E en el esquema de la Figura 4, es

Δy = f λ / a = 40,84m 575nm / 1,142m = 0,02 mm

Bueno, eso parece demasiado poco como para distinguir algo, por muy buena vista que se tenga. Pero para eso esta el ocular. Realmente el ocular forma junta al resto del telescopio un sistema afocal, que amplía los ángulos para que sea el ojo el que forme la imagen final en la retina. Michelson y Pease usaron un ocular para conseguir un aumento angular total de 1600 (para lo cual el ocular debe tener una focal de f/1600 = 2,55 cm), con lo que la separación angular entre las franjas de interferencia era de

Δθ' = 1600 Δθ = 1600 575nm / 1,142 m = 8,1 10-4rad = 166 " = 2,8 '

es decir casi 3 minutos de arco, lo que sí entra ya dentro de lo que el ojo humano puede apreciar, pues la agudeza visual humana puede ser de 1' o incluso menos. Todo esto sólo para poder llegar a ver las franjas.

Pero lo que da el diámetro angular de Betelgueuse, α, es la distancia b igual a 121 pulgadas o 3,07 m entre M1 y M4 para la que llegan a desaparecer las franjas de interferencia. La condición aplicada por Michelson y Pease fue que

α = 1,22 λ / b = 1,22 575nm / 3,07 m = 2,3 10-7rad = 0,047 " = 47 mas

donde mas es la abreviatura de miliarcosegundos (miliarcseconds), milésimas de un segundo de arco.

En cuanto al tamaño lineal de Betelguese, se deduce del angular sabiendo la distancia d o, equivalentemente, su paralaje. En MP1921 se estima tal paralaje como de 18 mas, simplemente tomando la media de los 3 valores establecidos por diferentes estudios: 12, 30 y 16 mas. De la paralaje y del diámetro angular de 47 mas se obtiene un diametro lineal para Betelgeuse de "240x106 millas , o ligeramente menos que la órbita de Marte" . Es interesante comparar esos valores con la estimación más actual de una paralaje menor, de solo 5 mas, que implica una mayor distancia, y por tanto mayor radio.

El valor muy particular de 1,22 proviene de asumir que Betelgueuse emite su luz como un disco que irradia uniformemente. Parte del artículo de Michelson y Pease se emplea en mostrar cálculos de la visibilidad de las franjas de interferencia para ese caso de uniformidad, y para diversos grados de oscurecimiento del limbo, cuando se considera que el disco estelar no es uniforme sino que disminuye en brillo hacia la periferia, como le ocurre a nuestro Sol. Se dibujan varias curvas (Figura 5 de MP1921), y para el caso de disco uniforme el primer cero de la visibilidad se alcanza para 220º.

Los cálculos de la visibilidad emplean un parámetro k definido en MP1921 como

k = 2 π b / (λ d)

siendo d la distancia hasta la estrella. k es variable conjugada de una x que varía de 0 a 1, equivalente a ir desde el centro a la periferia del disco de la estrella, es decir, esa x es una dimensión radial normalizada según r, radio de la estrella. Ello implica que la abcisa en las curvas de la Figura 5 de MP1921 viene a ser un ángulo

κ = k r = 2 π r b / (λ d)

Como el radio angular de la estrella es

α/2 = r / d

entonces

κ = π α b / λ rad = 180 α b / λ º

Para la curva de disco uniforme, el cero de visibilidad se da para κ = 220º, situación en la que b será

b = (220 / 180) λ / α = 1,22 λ / α

¿Cual es, para la luz que llega desde un punto de la periferia de Betelgeuse, el desfase Ψ entre M1 y M4?

Por la geometría de la situación (pongamos una figura esquemática al efecto)

la diferencia de camino es

L = b α/2

y el desfase es

Ψ = 2 π L / λ rad = 360 L / λ º = 180 b α / λ º = κ

En definitiva resulta que ese ángulo κ es precisamente el desfase Ψ que debe tenerse entre M1 y M4 para la luz que salió en un momento dado desde un punto de la periferia de Betelgeuse. Cuando desaparecen las franjas debe ser de 220º, o 0,61 longitudes de onda. Extraordinaria minucia.

Como se dice en MP1921, de haber usado un disco con oscurecimiento del limbo con un parámetro n=0.5 (para el Sol es n=0.4) el cero de visibilidad se tendría para κ = 257º, y el radio de Betelgeuse sería en tal caso un 17% mayor (257/220 = 1,17) que los 47 miliarcosegundos citados. El oscurecimiento disminuye la importancia de la periferia respecto del centro, y se necesita más extensión angular para llegar a la desaparición de las franjas.

De todo lo anterior queda claro que el factor 1,22 usado por Michelson asumiendo un disco estelar de brillo uniforme coincide por casualidad con el factor 1,22 asociado al disco de difracción de Airy. Es este un caso de figura de difracción de Fraunhofer debida a una abertura circular, que matemáticamente implica calcular la transformada de Fourier de una función "disco". Sin embargo Michelson relaciona la visibilidad de las franjas con la distribución de brillo en la fuente luminosa. La reducción a cero de la visibilidad refleja la pérdida de la coherencia espacial, y es un caso particular (y un precedente) del teorema de van Citter-Zernike, que relaciona la función de correlación de la luz proveniente de una fuente luminosa con la transformada de Fourier de la distribución de brillo de esa misma fuente. Esa función de correlación contiene información sobre la coherencia espacial y temporal de la luz, y con la visibilidad de las franjas en nuestro caso. Se llega a un mismo factor porque al final las matemáticas coinciden, pero el contenido físico es completamente distinto. Además el 1,22 de Airy se liga al radio angular del disco de difracción mientras el 1.22 de Michelson y Pease se liga al diámetro angular del disco estelar. En una nota al margen de cierto libro (Quantum Optics, de Mark Fox, por otro lado muy interesante) puede leerse

Antes de acabar de una vez, una última curiosidad. En la citada obra de David H. Devorkin, Michelson and the Problem of Stellar Diameters, se recoge en su Figura 3 una ilustración del libro de notas de Pease, intentando mostrar cómo el asistente de noche era el que movía los espejos encaramado a la viga. Además se recoge esta declaración de Pease:

Felices franjas

|

| Figura 1. Telescopio Hooker de 100 pulgadas en su montura ecuatorial |

|

| Figura 2. Instalación del eje polar de la montura ecuatorial |

|

| Figura 3. Interferómetro estelar de Michelson incorporado al telescopio Hooker |

Aprovechar las propiedades que tiene su luz para producir interferencias.

La luz tiene una naturaleza ondulatoria que precisamente Thomas Young asentó mediante sus experimentos sobre la "interferencia de dos porciones de luz". Veamos la descripción del experimento de las rendijas en palabras del propio Young:

Para que los efectos de dos porciones de luz puedan ser combinados así [produciendo refuerzo y cancelación como en el caso de las ondas acuáticas y acústicas], es necesario que se deriven del mismo origen, y que lleguen al mismo punto por caminos diferentes, en direcciones no muy desviadas una de la otra. Esta desviación puede producirse en una o ambas porciones mediante difracción, reflexión, refracción, o por cualquiera de estos efectos combinados; pero el caso más sencillo parece ser, cuando un haz homogéneo de luz cae sobre una pantalla en la que hay dos agujeros o rendijas muy pequeños, que pueden considerarse como centros de divergencia, desde los cuales la luz es difractada en todas direcciones. En este caso, cuando los dos haces recién formados se reciben sobre una superficie colocada para interceptarlos, su luz esta dividida por franjas oscuras en porciones casi iguales, pero haciéndose más anchas cuanto más alejada está la superficie de las aberturas, subtendiendo ángulos casi iguales desde las aberturas para cualquier distancia, y más anchas también en la misma proporción en que las aberturas están más cerca entre sí. (traducido de la pag. 102 de "Great Experiments in Physics", editado por Morris H. Shamos, que cita la Bakerian Lecture de 24 de noviembre de 1803)Se requiere que las dos porciones de luz tengan un mismo origen, lo que se consigue si ese origen es a todos los efectos asimilable a un punto, una fuente de luz sin dimensiones apreciables. Pero si gradualmente ese punto "engorda" y la fuente de luz presenta cierta extensión, las franjas de interferencia peligran: cada punto individual da lugar a sus propias franjas, desplazadas entre sí, pudiendo llegar a coincidir los claros de unas con los oscuros de otras.

La sugerencia de emplear la desaparición de las franjas de interferencia para estimar las dimensiones de una fuente lejana de luz la da Fizeau en 1868, en un informe sobre el premio Bordin:

Existe en efecto en la mayor parte de los fenómenos de interferencia, tales como las franjas de Young, los espejos de Fresnel y los que de acuerdo a Arago dan lugar al centelleo de las estrellas, una relación notable y necesaria entre la dimensión de las franjas y la de la fuente luminosa, de forma que las franjas de extrema tenuidad no pueden originarse salvo que la fuente de luz tenga dimensiones angulares casi inapreciables; de aquí, dicho de paso, cabe esperar que apoyándonos en este principio y formando por ejemplo, por medio de dos grandes aberturas muy separadas, franjas de interferencia en el foco de los grandes instrumentos destinados a observar las estrellas, llegará a ser posible obtener algunos datos nuevos sobre los diámetros angulares de estos astros.Este escueto fragmento da crédito a Fizeau como el primero en vislumbrar una idea de interferometría astronómica, y se recoge en "A Brief History of Astronomical Interferometry in the Optical" de Gerard van Belle y en "Optical Interferometry Motivation and History" de Peter Lawson. Estos documentos nos hablan también del primer experimentador en ese área, Edouard Stephan. En torno a 1873 observó que todas las estrellas visibles con el telescopio refractor de Foucault producían franjas de interferencia. Empleó una máscara que cubría toda la apertura del telescopio salvo por dos aberturas alargadas separadas por 65 cm. Dedujo que todas las estrellas tienen diámetros angulares inferiores a 0,158 segundos de arco.

La mayoría de edad de esta idea interferométrica la consigue nuestro magnífico Albert Abraham Michelson. Primero, en 1890 establece la base matemática de la interferometría astronómica, definiendo por primera vez el concepto de visibilidad de las franjas y cómo se mide su variación con la separación entre las aberturas. Discute los resultados esperados para el caso de estrellas binarias, o para un disco de iluminación tanto uniforme como con oscurecimiento del limbo. Estima que quizá hagan falta distancias entre aberturas de hasta 10 m para llegar a medir diámetros angulares de estrellas. Todo un hito. En 1891 prueba sus ideas experimentalmente en el telescopio de 12 pulgadas del observatorio Lick en Mount Hamilton, midiendo interferométricamente los diámetros angulares de las lunas jovianas, que se conocían por métodos alternativos.

En el camino a las estrellas se interpone la duda sobre si sería posible superar las perturbaciones atmosféricas, y esa distancia tan grande de unos 10 m entre aberturas, basada en suponer todas las estrellas de similar tamaño al Sol. En las dos décadas siguientes surge y se afianza la convicción, experimental y teórica, de que hay estrellas de mucho más tamaño que el Sol, cuyo diámetro angular podría determinarse con separaciones menores, más accesibles. Más datos al respecto pueden encontrarse en el interesante artículo de David H. Devorkin, Michelson and the Problem of Stellar Diameters, donde por ejemplo se aclara la elección de Betelgeuse como primera candidata en base a la estimación teórica formulada por Arthur Stanley Eddington en agosto de 1920:

Probablemente la mayor necesidad de la astronomía estelar a día de hoy, para asegurarnos de que nuestras deducciones teóricas van bien encaminadas, sea encontrar el modo de medir el diámetro angular aparente de las estrellas. Ahora podemos calcularlos aproximadamente de forma teórica, pero no hay comprobación experimental. Creemos saber con bastante precisión el brillo superficial aparente correspondiente a cada tipo espectral; entonces solo hace falta dividir el brillo aparente total entre su brillo superficial, y el resultado es el área angular subtendido por la estrella. No interviene la distancia desconocida, pues el brillo superficial es independiente de la distancia. Por tanto la estimación del diámetro angular de cualquier estrella parece un asunto sencillo. Por ejemplo, la estrella con el mayor diámetro aparente es casi seguramente Betelgeuse, con un diámetro de 0,051".

El caso es que tras una larga espera, y acabada la Gran Guerra, Michelson da el salto, de las lunas de Jupiter ... a las estrellas. En 1919, en los observatorios de Yerkes y de Mount Wilson refuerza su confianza en el método interferométrico para obtener diámetros estelares, habiendo demostrado Anderson su utilidad para obtener la separación entre las dos componentes A y B de Capella. Se da el paso final montando un artilugio interferométrico sobre el telescopio Hooker :

|

| Figura 4. Esquema del telescopio Hooker con el interferómetro estelar de Michelson |

En la configuración indicada la distancia focal del telescopio es de f = 134 pies = 40,84 m, ahí es nada.

Los cuatro espejos planos M1, M2, M3 y M4, montados sobre una viga rígida y ligera de 20 pies (unos 6 m, pues 1 pie = 12 pulgadas = 0,3048 m ) forman la parte esencial de la configuración conocida como interferómetro estelar de Michelson. Miden unas 6 pulgadas, 0,152 m, de diámetro. Están inclinados 45º respecto al eje óptico del telescopio, la dirección a la que se apunta, la de la estrella a estudiar.

La separación, b, entre los espejos exteriores, M1 y M4 es la que se varía simétricamente para observar cómo influye en la visibilidad de las franjas, y puede llegar como máximo a los 20 pies de longitud de la viga.

Las franjas de Young pueden observarse más o menos lejos de la pantalla con las aberturas, siempre que exista solapamiento de los haces difractados. La relación matemática que liga la separación entre franjas sucesivas con la longitud de onda y con la distancia entre las aberturas es especialmente sencilla cuando la interferencia se observa "en el infinito". Esto viene a ser o suficientemente lejos de las aberturas, o bien usando una lente que nos traslada el infinito hasta su plano focal, lo que resulta muy conveniente. Y en nuestro caso en vez de usar literalmente una lente, tenemos el telescopio Hooker con sus espejos primario y secundario para producir el mismo efecto.

M2 y M3 se ajustan durante el día, y M1 y M4 por la noche con una estrella; y normalmente tras el primer ajuste de una serie la imagen siempre aparece en el campo visual del telescopio. La coincidencia en el foco de los dos haces del interferómetro se obtiene primero ajustando los espejos M1 y M4 y después inclinando una lámina de vidrio plano-paralela, de 15mm de espesor (I, Fig. 3, y Lámina IVc), en el camino de uno de los haces, que sirve también para compensar el camino de la doble cuña mencionada más abajo.Esa lámina planoparalela introduce cierto camino adicional en una de las ramas del interferómetro, que hay que compensar, como ha de hacerse también con la inevitable diferencia de distancias entre M1 y M2 por un lado y M4 y M3 por otro, por mucho que mecánicamente se haga todo lo posible por conseguir la igualdad de caminos.

Una de las cuñas (H, Fig. 3), cuyos ángulos son de unos 10º, se puede mover 25mm a cada lado de su posición media, paralela a las superficies inclinadas. Una vuelta de la varilla (J, Lámina IVb) desplaza esta cuña 0,5 mm, introduciendo un camino en aire equivalente de aproximadamente 0,045 mm. Aunque las franjas pueden observarse a lo largo de un tercio de una vuelta, correspondiente a un camino en aire de 0,015 mm, o alrededor de 26 longitudes de onda, el encontrar las franjas se facilita notablemente mediante un prisma de visión directa (K, Lámina IVb) situado en frente del ocular, que permite observar bandas de interferencia con una diferencia de caminos de varios cientos de longitudes de onda.Toma ya. Aquí supongo que el estrecho margen de las 26 λ corresponde a la luz de la estrella tal cual, que no es precisamente monocromática, lo que reduce la longitud de coherencia. El prisma de visión directa es un espectroscopio "en línea", que separa angularmente la luz en sus colores de modo que al ocular llega entonces luz más monocromática y por tanto con mayor longitud de coherencia, varios cientos de λ. En cuanto al equivalente de camino en aire, si n es el índice de refracción de la cuña, un desplazamiento de la cuña de 0,5 mm sobre su diagonal implica incrementar el espesor de vidrio en 0,5mm sen(10º), que conlleva un incremento del camino óptico de ese espesor por (n-1), pues ponemos n del vidrio, pero quitamos 1 del aire al que sustituye la cuña. Si el equivalente de camino en aire, de 0,045mm, es igual a 0,5 sen(10º) (n-1), ello implica un valor de n=1,52.

Una vez que podemos variar y ajustar finamente el camino por una rama del interferómetro respecto al de la otra rama, ¿como detectar la condición de igualdad, el orden cero? Hay que leerse MP1921 atentamente para ver los detalles de la lámina y la doble cuña, como en los anteriores pasajes, y también para descubrir otra peculiaridad raramente citada. Suele representarse el interferómetro estelar de Michelson con los espejos, y luego una lente que equivale al telescopio, tapada toda la apertura de la lente salvo dos zonas circulares, las aberturas enfrente de los espejos M2 y M3. Pero resulta que al telescopio también puede entrar luz por otras dos aberturas no enfrentadas con M2 y M3, aunque situadas en el diámetro de la viga y más cercanas al eje:

Para obtener una serie de franjas "cero" o de referencia, el final del tubo del telescopio está cubierto del todo, excepto por dos aberturas en la viga (además de las de los espejos M2 y M3) de 6 pulgadas (152mm) de diámetro. Los haces que entran por esas aberturas pasan a través de las cuñas y de la lámina compensadora, respectivamente, y producen una imagen de la estrella en el campo visual. Cuando se ajustan para coincidencia e igualdad de camino, estos haces interfieren y producen las franjas cero que atraviesan la imagen de referencia.Esas aberturas próximas, de separación fija, y ajenas a los espejos M1, M2, M3 y M4 producen la "estrella cero" que siempre presentará franjas de interferencia (las "franjas cero") cuando se compensen los efectos de la lámina planoparalela y la cuña, y es el punto de partida para encontrar el orden cero en las franjas producidas por los espejos.

A continuación las imagenes del interferómetro se situan en el campo visual del ocular y se hacen coincidir a corta distancia de la estrella cero, formando así una segunda estrella en el campo visual. Normalmente el ajuste de los espejos M1 y M4 es suficiente para logar esto y la lámina plano paralela compensadora se usa sólo para una deflexión diferencial de la viga de acero. Tan pronto como la cuña se mueve para igualar la diferencia de caminos en los haces del interferómetro, desaparecen las franjas cero y se cuentan los giros de la varilla [que desplaza la cuña] necesarios para volver a recuperar la visión de las franjas. Entonces el espejo M3 se mueve un poco para compensar esta diferencia , y tras varios intentos se ven en el campo visual ambos conjuntos de franjas cruzando sus respectivas imágenes.

El 13 de diciembre de 1920, tras ajustes preliminares sobre β Persei con los espejos separados 81 pulgadas (229 cm) y sobre β Persei y γ Orionis con una separación de 121 pulgadas, asegurándonos así que el instrumento estaba perfectamente ajustado, se apuntó éste hacia α Orionis y se buscaron durante algún tiempo franjas que cruzaran la imagen del interferómetro, pero no pudieron encontrarse. El seeing fue muy bueno, y las franjas cero podían obtenerse a discreción. Cuando a continuación se apuntó a α Canis Minoris las franjas aparecieron en ambas imágenes prácticamente sin ajuste alguno de la cuña compensadora, lo que proporciona una comprobación de la desaparición de las franjas para α Orionis.Tras este clímax, nada como contemplar la cálida luz estelar ...

|

| Figura 5. |

Ahora unos números, que son también bien majos.

La separación angular entre las franjas de Young producidas en el infinito por la interferencia entre los haces que provienen de M2 y M3 (separados la distancia a) , es

Recordando que el ancho de la imagen era del orden de Θ ≈ 6 10-6 rad , tendremos ( Θ / Δθ ) franjas dentro de la imagen, más o menos una decena.

Con nuestro pedazo de telescopio, esa pauta de interferencia en el infinito la pasamos a obtener en el plano focal imagen del telescopio. La distancia focal del telescopio, f, es realmente un factor de conversión de ángulos a distancias. Los haces planoparalelos que llegan según el eje óptico, con ángulo 0, se focalizan en el mismísimo origen del plano focal. Y un haz planoparalelo que llegue con una pequeña inclinación Δθ va a un punto del plano focal separado del origen una distancia Δy = f Δθ . Por ello la distancia entre franjas de interferencia en el plano focal, el punto E en el esquema de la Figura 4, es

es decir casi 3 minutos de arco, lo que sí entra ya dentro de lo que el ojo humano puede apreciar, pues la agudeza visual humana puede ser de 1' o incluso menos. Todo esto sólo para poder llegar a ver las franjas.

donde mas es la abreviatura de miliarcosegundos (miliarcseconds), milésimas de un segundo de arco.

El valor muy particular de 1,22 proviene de asumir que Betelgueuse emite su luz como un disco que irradia uniformemente. Parte del artículo de Michelson y Pease se emplea en mostrar cálculos de la visibilidad de las franjas de interferencia para ese caso de uniformidad, y para diversos grados de oscurecimiento del limbo, cuando se considera que el disco estelar no es uniforme sino que disminuye en brillo hacia la periferia, como le ocurre a nuestro Sol. Se dibujan varias curvas (Figura 5 de MP1921), y para el caso de disco uniforme el primer cero de la visibilidad se alcanza para 220º.

Los cálculos de la visibilidad emplean un parámetro k definido en MP1921 como

κ = π α b / λ rad = 180 α b / λ º

b = (220 / 180) λ / α = 1,22 λ / α

¿Cual es, para la luz que llega desde un punto de la periferia de Betelgeuse, el desfase Ψ entre M1 y M4?

Por la geometría de la situación (pongamos una figura esquemática al efecto)

|

| Figura 6. |

En definitiva resulta que ese ángulo κ es precisamente el desfase Ψ que debe tenerse entre M1 y M4 para la luz que salió en un momento dado desde un punto de la periferia de Betelgeuse. Cuando desaparecen las franjas debe ser de 220º, o 0,61 longitudes de onda. Extraordinaria minucia.

Como se dice en MP1921, de haber usado un disco con oscurecimiento del limbo con un parámetro n=0.5 (para el Sol es n=0.4) el cero de visibilidad se tendría para κ = 257º, y el radio de Betelgeuse sería en tal caso un 17% mayor (257/220 = 1,17) que los 47 miliarcosegundos citados. El oscurecimiento disminuye la importancia de la periferia respecto del centro, y se necesita más extensión angular para llegar a la desaparición de las franjas.

De todo lo anterior queda claro que el factor 1,22 usado por Michelson asumiendo un disco estelar de brillo uniforme coincide por casualidad con el factor 1,22 asociado al disco de difracción de Airy. Es este un caso de figura de difracción de Fraunhofer debida a una abertura circular, que matemáticamente implica calcular la transformada de Fourier de una función "disco". Sin embargo Michelson relaciona la visibilidad de las franjas con la distribución de brillo en la fuente luminosa. La reducción a cero de la visibilidad refleja la pérdida de la coherencia espacial, y es un caso particular (y un precedente) del teorema de van Citter-Zernike, que relaciona la función de correlación de la luz proveniente de una fuente luminosa con la transformada de Fourier de la distribución de brillo de esa misma fuente. Esa función de correlación contiene información sobre la coherencia espacial y temporal de la luz, y con la visibilidad de las franjas en nuestro caso. Se llega a un mismo factor porque al final las matemáticas coinciden, pero el contenido físico es completamente distinto. Además el 1,22 de Airy se liga al radio angular del disco de difracción mientras el 1.22 de Michelson y Pease se liga al diámetro angular del disco estelar. En una nota al margen de cierto libro (Quantum Optics, de Mark Fox, por otro lado muy interesante) puede leerse

La discusión del interferómetro estelar de Michelson dada aquí esta algo simplificada. En particular, el factor de 1,22 en la ecuación 6.2 no es inmediatamente obvio, dado que tratamos con la pauta de difracción de dos espejos dispuestos sobre una línea, mas bien que con una abertura circular.Si las aberturas asociadas a los espejos fuesen triangulares, la envolvente no sería un disco de Airy sino otra figura diferente, pero las franjas de interferencia situadas sobre esa envolvente seguirían desapareciendo sólo en función de cómo se distribuye espacialmente el brillo en la estrella, y de la distancia b.

Antes de acabar de una vez, una última curiosidad. En la citada obra de David H. Devorkin, Michelson and the Problem of Stellar Diameters, se recoge en su Figura 3 una ilustración del libro de notas de Pease, intentando mostrar cómo el asistente de noche era el que movía los espejos encaramado a la viga. Además se recoge esta declaración de Pease:

En el memorable día 13 cubrimos el extremo del tubo con un lienzo, salvo por las aberturas necesarias, y colocamos una plancha atravesada al final del tubo para que el asistente se sentase y ajustase los espejos. Apuntamos a Algol intentando capturar las franjas, moviendo el espejo del oeste 1/8 de mm cada vez y moviendo la cuña pero no pudimos encontrar nada. Yo estaba usando un ocular de 0,34 pulgadas y se me cayó al suelo; coloqué un ocular de 1 pulgada - y allí estaban las franjas. (Regla simple para encontrar franjas - dejar caer un ocular y sustituirle por otro). Los espejos estaban separados 81 pulgadas. Con el telescopio todavía en Algol cambiamos los espejos a 121 pulgadas y obtuvimos las franjas cero inmediatamente y las franjas exteriores poco después. Las observaciones en γ Orionis mostraron ambos conjuntos de franjas con un ligero ajuste de la cuña y la compensadora. Volviendonos a Betelgeuse, las hermosas franjas cero naranjas y negras estaban presentes; pero no surgió ni rastro de las franjas externas a pesar de buscar una y otra vez.Este fragmento por un lado incide en el uso de las franjas cero ( producidas por las aberturas fijas, ajenas a los espejos, y más cercanas al eje) y de las franjas logradas mediante los espejos (las externas). Por otro lado muestra el sentido del humor de Pease. Y finalmente, sorprende el tema del ocular. ¿Por qué no se apreciaban franjas con el ocular inicial? Quizá ese ocular, de focal más pequeña, daba demasiada amplificación, en vez de los 1600 aumentos conseguidos con el de 1 pulgada, el aumento sería del triple, y las franjas estarían demasiado separadas. Teniendo en cuenta que las franjas estaban en continua agitación por las turbulencias atmosféricas, serían más difíciles de detectar por el ojo que las más juntas pero aún así resolubles, que se obtuvieron con el ocular de 1 pulgada. No hay nada como una caída afortunada :-)

Felices franjas

Etiquetas:

astronomía,

Betelgeuse,

ciencia,

interferometría,

Michelson

martes, 27 de septiembre de 2011

diagramas de Hertzsprung y de Russell

En el número de septiembre de la revista Investigación y Ciencia hay un breve artículo sobre el diagrama de Hertzsprung-Russell, titulado "La tabla periódica de las estrellas". Hay además una descarga gratuita de un estupendo póster. La "excusa" para el artículo es que el diagrama H-R cumple 100 años.

Este diagrama, también llamado de espectro - luminosidad (al menos en el Curso de Astronomía General de P.I. Bakulin ) muestra esas dos características fundamentales de las estrellas. En el eje vertical, usando escala logarítmica, se representa la luminosidad, que es la potencia de radiación electromágnetica emitida por la estrella en todas direcciones, y es causa normalmente de la mayor parte de pérdida energética de la estrella. En cuanto a la otra variable, representada en el eje horizontal, adopta varias formas equivalentes: el tipo espectral, como O, B, A, F, G, K, M; o bien la temperatura superficial; o bien el índice de color. En el póster descargable se usan las dos primeras opciones, el tipo espectral en la parte superior y la temperatura superficial en la inferior.

¿Qué hay detrás del diagrama H-R? Podría decirse que la Historia de la Ciencia.

Ese tipo espectral no es ningún fantasma. La luz del Sol se dispersa, ya sea con un prisma, ya sea con una red de difracción, y salen, además de los colores, las oscuras bandas de absorción que Joseph Fraunhofer estudió a principios del siglo XIX. Es el espectro del Sol, que nos provée una rica mina de información a través de los 150 millones de kilometros que nos separan. Fraunhofer aportó una gran cantidad de observaciones del espectro del Sol, otras estrellas y planetas, y una maestría técnica para caracterizar con precisión las propiedades cromáticas de los vidrios y lentes, y para construir los mejores telescopios del momento, como el Dorpat con el que Friedrich Georg Wilhelm von Struve determinó la paralaje de Vega.

¿Cómo se fueron comprendiendo tales observaciones? Pues con el desarrollo de la espectroscopía de laboratorio, en condiciones controladas, a veces con mejoras tan "simples" como el mechero Bunsen. Y la contribución de un Gustav Kirchhoff que, además de experimentar, fruto de su absorbente comprensión, era capaz de emitir leyes como la de la radiación térmica.

Pero la clasificación de tipos espectrales de las estrellas tiene tres madres, y varios padres. Uno podría ser el padre Angelo Secchi, con cuatro clases espectrales I, II, III y IV. Otro, financiero, podría ser Henry Drapper. La fundación establecida por su viuda sirvió de generosa fuente financiera para sostener el programa de Edward Pickering, bajo cuya dirección se abordaron numerosos proyectos en el Harvard College Observatory.

Uno fue la exploración espectroscópica de un gran número de estrellas, llevada a cabo por Williamina P. Fleming, que produjo en 1890 el Draper Memorial Catalogue. Fleming se basó en la clasificación de Sacchi, pero subdividiendo en más clases las de éste, la I en A,B, y C, la II en E,F,G,H,I,K y L, renombrando las clases III y IV como M y N. La letra O se usó para las estrellas Wolf-Rayet (por Charles J. F. Wolf y Georges A. P. Rayet). En otro proyecto Antonia Maury analizó con una mayor resolución espectral un reducido número de las estrellas más brillantes, empleando un sistema de clasificación propio que no ha perdurado, pero usando otro criterio basado en la anchura o estrechez de las líneas espectrales que resultó muy influyente en el trabajo de Hertzsprung. Un tercer proyecto amplió la exploración del primero al hemisferio sur, y fue Annie Jump Cannon quien realizó la nueva clasificación, modificando algo la de Fleming, sin seguir la de Maury. Cannon eliminó algunas clases y reordenó otras para dejar la secuencia de tipos espectrales como O, B, A, F, G, K y M, con P para las nebulosas planetarias y Q para estrellas peculiares. Además introdujo una notación decimal para subclasificar dentro de una misma clase como la B, empezando con B0, y siguiendo con B1, B2, etc, según se tenga más cercanía a la siguiente clase, la A en este caso.

Así, con dinero privado, con un gran organizador y con tres estudiosas diferentes (y otras muchas mujeres calculadoras, en sentido matemático) se originó en Harvard a finales del siglo XIX el actual sistema de clasificación espectral de la luz de las estrellas, plasmado en el eje horizontal del diagrama H-R.

En cuanto al eje vertical, a veces la luminosidad se expresa tomando como unidad la del Sol, pero lo más común es emplear la magnitud, término técnico con un significado no ligado al tamaño de la estrella. Y aquí arrastramos el legado de uno de los ilustres astrónomos de la antigüedad, Claudio Ptolomeo, que en su señera obra Almagesto dividió las estrellas en seis clases según su brillo, siendo las más brillantes las de primera magnitud, y las menos brillantes, en el límite de la percepción del ojo humano, las de sexta magnitud. Numéricamente las más brillantes tienen el menor valor, 1, y las menos brillantes el mayor valor, 6. Unos diecisiete siglos más tarde Norman Pogson desarrolló una escala para las magnitudes aparentes, establecida en base al logaritmo del cociente entre un valor de referencia y el brillo de la estrella. Para mantener aproximadamente la escala usada desde Ptolomeo (algunos dicen que incluso desde Hiparco, aunque no hay evidencia firme), resultó conveniente hacer que un incremento de 5 unidades en la magnitud aparente fuese igual a una disminución del brillo en un factor 100. La nueva escala no sólo sirve para los valores de siempre, del 1 al 6. Valores mayores corresponden a estrellas demasiado tenues como para ser apreciadas por el ojo, pero observables con un telescopio. Valores menores, de 0 e incluso negativos, sirven para algunas estrellas muy brillantes u objetos cercanos y extensos como Júpiter, Venus, la Luna y el Sol.

Lo que quizá no se vea en el eje vertical del diagrama H-R es el lío que uno puede montarse, porque una cosa es la magnitud aparente, que tiene un origen de apreciación visual humana, por lo que cae en el terreno fotométrico, de sensación de luz recibida en destino, y otra lo que hemos dicho que era la luminosidad, de carácter radiométrico y referida a toda la energía electromagnética emitida en origen.

Cuando en el siglo XIX se empezó a usar la fotografía, las magnitudes aparentes dejaron de estimarse a ojo, pero pronto se descubrió la distinta sensibilidad espectral de las placas fotográficas respecto al ojo. Más adelante se distinguieron diversas magnitudes aparentes según la radiación que dejaran pasar distintos filtros estándar correspondientes a una serie de bandas espectrales, definiendo así un sistema fotométrico.

Así llegamos a la noción de índice de color, como diferencia entre las magnitudes aparentes de dos bandas espectrales diferentes, por ejemplo la B y la V. Una diferencia de magnitudes aparentes corresponde a un cociente de potencia recibida, que debería ser igual al cociente de potencia emitida en origen en cada banda, con lo que el índice de color puede considerarse una propiedad intrínseca a la estrella, no afectada por la distancia mayor o menor a la que esté. Lo que deja de ser cierto para estrellas suficientemente lejanas, cuando han de tenerse en cuenta los efectos del gas y polvo interestelar que actúa de forma diferente, esparciendo más los azules, y por tanto enrojeciendo el espectro.

Pero si finalmente se consigue determinar la magnitud aparente en todo el espectro electromagnético, sabiendo la distancia a la estrella (se dice fácil pero ... ) se llega a deducir la magnitud absoluta bolométrica, que es una forma de expresar la luminosidad, empleando un convenio en el que interviene una distancia estándar de 10 parsec: para una estrella situada a esa distancia coinciden los valores numéricos de la magnitud aparente y de la magnitud absoluta. A veces es mejor no preguntarse cómo se calculan los numeritos que aparecen en un diagrama.

Y a todo esto, en 1911 fué el astrónomo danés Ejnar Hertzsprung quien estudiando los cúmulos globulares de las Híades y de las Pléyades publicó por primera vez un diagrama luminosidad-color como el de la siguiente figura, con luminosidad en magnitud absoluta en el eje horizontal, y una forma de índice de color (mediante una longitud de onda expresada en Angstroms) en el eje vertical:

Aunque pueda decirse que el primer diagrama lo publicó Hans Rosenberg, realmente no hay duda de que la atribución más meritoria y original por sus trabajos desde 1905 se debe dar a Hertzsprung, y parece claro que cuando Henry Norris Russell publicó en 1913 su diagrama, lo hizo de forma independiente, y en un formato coincidente con el actual en cuanto a la colocación de los ejes:

En esta última figura hay un punto aislado, abajo, en la vertical del tipo espectral A. Esa fue la primera enana blanca "descubierta", según los recuerdos de Russell de su encuentro con Pickering en un coloquio en 1910, recogidos en "The Cosmic Century. A History of Astrophysics and Cosmology" de Malcolm Longair.

Russell comentó a Pickering lo interesante de saber el tipo espectral de estrellas cuya paralaje se había obtenido recientemente. Pickering le pidió un ejemplo. Russell citó el caso de la componente débil de ómicron eridani. Pickering descolgó el teléfono y contactó con la señora Fleming, preguntando por el dato. A la media hora la respuesta de Fleming fue que, indudablemente, era de tipo A. Russell quedó atónito (flabbergasted) y desconcertado (baffled), digamos que colocando mentalmente esa estrella en tan inesperado e inexplicable rincón, de tanta temperatura y tan poca luminosidad. Entonces Pickering dijo una de esas frases aplicables a lo largo de los tiempos, incluso ahora mismo, y que describen el proceso de la ciencia:

Este diagrama, también llamado de espectro - luminosidad (al menos en el Curso de Astronomía General de P.I. Bakulin ) muestra esas dos características fundamentales de las estrellas. En el eje vertical, usando escala logarítmica, se representa la luminosidad, que es la potencia de radiación electromágnetica emitida por la estrella en todas direcciones, y es causa normalmente de la mayor parte de pérdida energética de la estrella. En cuanto a la otra variable, representada en el eje horizontal, adopta varias formas equivalentes: el tipo espectral, como O, B, A, F, G, K, M; o bien la temperatura superficial; o bien el índice de color. En el póster descargable se usan las dos primeras opciones, el tipo espectral en la parte superior y la temperatura superficial en la inferior.

¿Qué hay detrás del diagrama H-R? Podría decirse que la Historia de la Ciencia.

Ese tipo espectral no es ningún fantasma. La luz del Sol se dispersa, ya sea con un prisma, ya sea con una red de difracción, y salen, además de los colores, las oscuras bandas de absorción que Joseph Fraunhofer estudió a principios del siglo XIX. Es el espectro del Sol, que nos provée una rica mina de información a través de los 150 millones de kilometros que nos separan. Fraunhofer aportó una gran cantidad de observaciones del espectro del Sol, otras estrellas y planetas, y una maestría técnica para caracterizar con precisión las propiedades cromáticas de los vidrios y lentes, y para construir los mejores telescopios del momento, como el Dorpat con el que Friedrich Georg Wilhelm von Struve determinó la paralaje de Vega.

¿Cómo se fueron comprendiendo tales observaciones? Pues con el desarrollo de la espectroscopía de laboratorio, en condiciones controladas, a veces con mejoras tan "simples" como el mechero Bunsen. Y la contribución de un Gustav Kirchhoff que, además de experimentar, fruto de su absorbente comprensión, era capaz de emitir leyes como la de la radiación térmica.

Pero la clasificación de tipos espectrales de las estrellas tiene tres madres, y varios padres. Uno podría ser el padre Angelo Secchi, con cuatro clases espectrales I, II, III y IV. Otro, financiero, podría ser Henry Drapper. La fundación establecida por su viuda sirvió de generosa fuente financiera para sostener el programa de Edward Pickering, bajo cuya dirección se abordaron numerosos proyectos en el Harvard College Observatory.

Uno fue la exploración espectroscópica de un gran número de estrellas, llevada a cabo por Williamina P. Fleming, que produjo en 1890 el Draper Memorial Catalogue. Fleming se basó en la clasificación de Sacchi, pero subdividiendo en más clases las de éste, la I en A,B, y C, la II en E,F,G,H,I,K y L, renombrando las clases III y IV como M y N. La letra O se usó para las estrellas Wolf-Rayet (por Charles J. F. Wolf y Georges A. P. Rayet). En otro proyecto Antonia Maury analizó con una mayor resolución espectral un reducido número de las estrellas más brillantes, empleando un sistema de clasificación propio que no ha perdurado, pero usando otro criterio basado en la anchura o estrechez de las líneas espectrales que resultó muy influyente en el trabajo de Hertzsprung. Un tercer proyecto amplió la exploración del primero al hemisferio sur, y fue Annie Jump Cannon quien realizó la nueva clasificación, modificando algo la de Fleming, sin seguir la de Maury. Cannon eliminó algunas clases y reordenó otras para dejar la secuencia de tipos espectrales como O, B, A, F, G, K y M, con P para las nebulosas planetarias y Q para estrellas peculiares. Además introdujo una notación decimal para subclasificar dentro de una misma clase como la B, empezando con B0, y siguiendo con B1, B2, etc, según se tenga más cercanía a la siguiente clase, la A en este caso.

Así, con dinero privado, con un gran organizador y con tres estudiosas diferentes (y otras muchas mujeres calculadoras, en sentido matemático) se originó en Harvard a finales del siglo XIX el actual sistema de clasificación espectral de la luz de las estrellas, plasmado en el eje horizontal del diagrama H-R.

En cuanto al eje vertical, a veces la luminosidad se expresa tomando como unidad la del Sol, pero lo más común es emplear la magnitud, término técnico con un significado no ligado al tamaño de la estrella. Y aquí arrastramos el legado de uno de los ilustres astrónomos de la antigüedad, Claudio Ptolomeo, que en su señera obra Almagesto dividió las estrellas en seis clases según su brillo, siendo las más brillantes las de primera magnitud, y las menos brillantes, en el límite de la percepción del ojo humano, las de sexta magnitud. Numéricamente las más brillantes tienen el menor valor, 1, y las menos brillantes el mayor valor, 6. Unos diecisiete siglos más tarde Norman Pogson desarrolló una escala para las magnitudes aparentes, establecida en base al logaritmo del cociente entre un valor de referencia y el brillo de la estrella. Para mantener aproximadamente la escala usada desde Ptolomeo (algunos dicen que incluso desde Hiparco, aunque no hay evidencia firme), resultó conveniente hacer que un incremento de 5 unidades en la magnitud aparente fuese igual a una disminución del brillo en un factor 100. La nueva escala no sólo sirve para los valores de siempre, del 1 al 6. Valores mayores corresponden a estrellas demasiado tenues como para ser apreciadas por el ojo, pero observables con un telescopio. Valores menores, de 0 e incluso negativos, sirven para algunas estrellas muy brillantes u objetos cercanos y extensos como Júpiter, Venus, la Luna y el Sol.

Lo que quizá no se vea en el eje vertical del diagrama H-R es el lío que uno puede montarse, porque una cosa es la magnitud aparente, que tiene un origen de apreciación visual humana, por lo que cae en el terreno fotométrico, de sensación de luz recibida en destino, y otra lo que hemos dicho que era la luminosidad, de carácter radiométrico y referida a toda la energía electromagnética emitida en origen.

Cuando en el siglo XIX se empezó a usar la fotografía, las magnitudes aparentes dejaron de estimarse a ojo, pero pronto se descubrió la distinta sensibilidad espectral de las placas fotográficas respecto al ojo. Más adelante se distinguieron diversas magnitudes aparentes según la radiación que dejaran pasar distintos filtros estándar correspondientes a una serie de bandas espectrales, definiendo así un sistema fotométrico.

Así llegamos a la noción de índice de color, como diferencia entre las magnitudes aparentes de dos bandas espectrales diferentes, por ejemplo la B y la V. Una diferencia de magnitudes aparentes corresponde a un cociente de potencia recibida, que debería ser igual al cociente de potencia emitida en origen en cada banda, con lo que el índice de color puede considerarse una propiedad intrínseca a la estrella, no afectada por la distancia mayor o menor a la que esté. Lo que deja de ser cierto para estrellas suficientemente lejanas, cuando han de tenerse en cuenta los efectos del gas y polvo interestelar que actúa de forma diferente, esparciendo más los azules, y por tanto enrojeciendo el espectro.